由来

親樹会恵泉クリニックとは「人生を潤す水に恵まれ、人生に寄り添う大樹に親しみ、やさしい風になれる」という気持ちから名づけられました。平成9年から訪問診療の先駆けとしてこの地域に根差してきました。「自宅が診察室、寝たきりにさせない」を目標にして、患者様の立場に立って、生活にこだわった医療を実践してきました。今後も私たちは常に患者様、ご家族と共に寄り添い、穏やかに生活できるように支え続けたいと思っています。

恵泉クリニックのシンボルマークについて

1は大樹をイメージ。

2は寄り添う人・心をイメージ。

3は水をたたえる泉をイメージ。

全体でアルファベットの「K」を形成している。

特色

-

消化器、循環器、代謝(糖尿病)、膠原病(リウマチ)、整形外科、精神神経科等の専門医も診療に参加しています。感染症(肺炎他)をはじめとする急性の疾病は救急医が対応します。

-

人工呼吸器等の医療機器を使用していても、安心してご家庭で生活していただけます。また、輸血療法、腹水ろ過濃縮再静注法なども積極的に取り組んでいます。

-

病気だけではなく生活まで、身体だけではなく精神的サポートまで、ご本人だけではなくご家族まで視野に入れた、一人一人にあった総合的な医療を提供します。

-

訪問在宅診療の患者さんには365日24時間体制で対応しています。往診にも随時対応しています。

-

進行癌の方や、様々な経過からご家庭でのお看とりを希望される方のご相談にも応じます。昔のように自宅でご家族みんなでお看とりができるよう支援します。必要に応じて医療用麻薬の処方もします。

-

在宅医療・看護介護に携わっている方々と広く情報交換・共有を行い、患者さんを地域全体で支えられるよう心がけています。そのための顔の見える関係づくりにも積極的に取り組み、他の医療機関や訪問看護ステーション等と幅広く連携しています。

在宅医療とは

在宅医療とは「病院外」で行われるすべての医療のことです。例えば主なものはご自宅に定期的に医師が訪問する訪問診療、看護師が訪問する訪問看護、薬剤師が訪問する居宅薬剤管理指導などです。その他にも注射をしながら職場に通うなど、通常の社会生活を行いながら自宅で行う医療、継続する医療はすべて在宅医療に含まれます。

在宅医療を行っている人は自立度の高い人から低い人まで様々な方が対象となります。

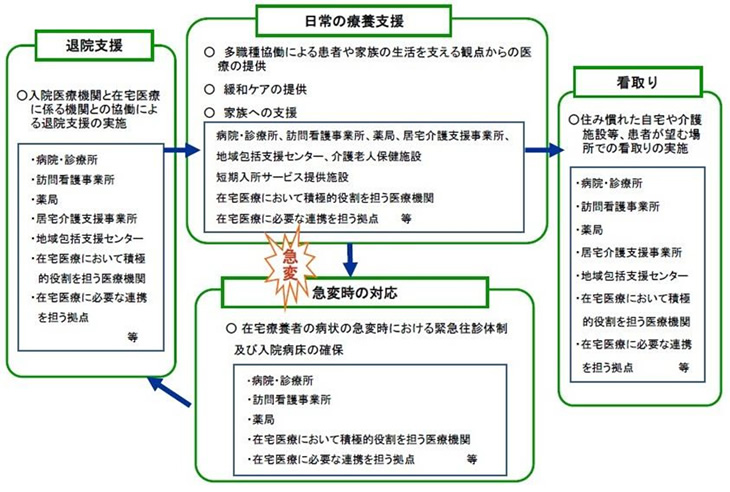

厚生労働省 在宅医療・介護あんしん2012より

訪問診療とは

病状によって回数は異なりますが、月に2回以上定期的に計画的に医師がご自宅に伺い診療を行います。また、急変時には24時間体制で緊急訪問に伺ったり、入院の手配をする等その場に応じた対応を行います。

まずはご相談を受けた時点で、現在の病状、これまでのご病気の経過等を伺います。また関係医療機関等からの情報収集を行います。そのうえで患者様、ご家族の方のご意向に沿った診療計画、スケジュールをたて、訪問診療を進めていきます。

在宅支援診療所とは

在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる方のために、その地域で主たる責任をもって診療にあたる診療所のことです。在宅療養支援診療所は、以下の項目を満たさなければなりません。

(厚生労働省;在宅支援診療所の要件より)

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0312-11e_02.pdf

- 患者様の訪問診療を行う医師または看護師が、患者様およびそのご家族と24時間連絡をとれる体制を維持し、文書で患者様に説明をしている事。

- 患者様の求めに応じて24時間往診の可能な体制をとっていること。

- 担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる訪問看護ステーションと連携していること。

- 緊急時には連携する保険医療機関と連携し検査・入院先を確保し、その際に円滑で密な情報提供がなされること。

- 訪問診療についての適切な診療記録管理がされていること。

- 地域の介護・福祉サービス事業所(ケアマネージャー、包括支援センター、訪問看護・介護等)と連携していること。

- 年に一回、在宅でお看取りした方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。

在宅療養支援診療所のうち、医師の人数を確保し、地域や病院の中核を担う診療所を強化型在宅療養支援診療所といいます。

当院は機能強化型在宅療養診療所で医療法人社団緑眞会 世田谷北部病院と連携しています。

精密検査や入院等はいくつかの病院の連携医、登録医等として適宜連携を取りながら診療を進めています。

また、連携医、登録医としていただいている病院は以下の通りです。

- 東京医科大学病院(連携医No.1-0112-01)

- 杏林大学医学部付属病院(登録No.20120021)

- 東京慈恵会医科大学附属第三病院(登録医No.260337)

- 東邦大学医療センター大橋病院(登録No.309)

- 公立学校共済組合 関東中央病院(No.98285)

- 一般社団法人 至誠会第二病院

- 社会福祉法人康和会 久我山病院

- 東京大学医学部附属病院(連携登録第10603号)

- 慶應義塾大学病院(登録第.KO1801号)

- 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター(No.905)

- 日本赤十字社医療センター(登録医No.1214004)

- 武蔵野赤十字病院(登録医No.6902)

- 公益財団法人がん研究会 有明病院(登録No.H27-002)

- 聖路加国際病院(登録No.875)

- 公益財団法人日産厚生会 玉川病院(登録No.070)

- 東京都立広尾病院(登録医番号03-062-1)

- 川崎市立多摩病院(登録第0395)

- 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院(会員証No.506)

- JR東京総合病院(連携医No.02037)

- 東京都済生会中央病院

- 世田谷記念病院

- 独立行政法人 国立国際医療研究センター病院(連携医No.14-00733)

- 医療法人横浜柏堤会 奥沢病院

- 総合病院 厚生中央病院(登録No.3006301)

- 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院(登録No.19-551)

- 東京警察病院(No.2020010455)

- 社会医療法人河北医療財団 河北総合病院(第217号)

- JCHO 東京新宿メディカルセンター(登録医No.1017)

- 昭和医科大学病院/昭和医科大学病院附属東病院(登録第旗0822号)

- 杏林大学医学部付属杉並病院(登録No.50120022)

- 国際医療福祉大学 三田病院

- 北里大学北里研究所病院

- 国立がん研究センター中央病院

- 府中恵仁会病院

- 東京急行電鉄株式会社 東急病院

- 公益財団法人 心臓血管研究所付属病院

- 国家公務員共済組合連合会 三宿病院

- 東京都立松沢病院

- 医療法人社団明生会 セントラル病院

- NTT東日本関東病院

- 東京山手メディカルセンター

- 社会福祉法人 三井記念病院

- 他

当院では以下のように定めております。

- 1. 本指針の目的

- 人生の最終段階で希望どおりの医療・ケアを受けるために必要な意思決定を支援できるように策定しました。

- 2. 当院の理念

- 最期まで、意思に沿ったその人らしい人生を生きるために、かかわる皆さんに寄り添って一緒に意思決定を支援します。この意思は、本人の自由意思で決定後もいつでも変更できます。

- 3. 当院の体制

-

- 1) 担当医と意思決定支援(以降ACP)チームが最終段階をサポートします。

- 2) 日ごろから職員研修や院外多職種との連携を強化します。

- 4. 共有する内容

- 厚労省ガイドライン1)に則って支援します。

- 1) 本人と関係者に医師が病状、予後、方針等を説明し、これを全員で理解、共有し、本人の意思を確認します。

- 2) 初診後早期に、状態が悪化した時の対応、延命治療等の希望を確認します。

- 3) 継続的に支援します。意思決定できるまでは救命を優先します。

- 5. 最終段階の判断とその後の具体的な計画

-

- 1)判断 医学的かつ総合的な評価から、病態が進行性で回復が困難であると担当医が判断した時点を最終段階とし、ACPチームで共有します。

- 2)計画

最終段階と判断された以降は希望に応じて頻回の訪問を計画します。意思が確認されている場合、本人、家族等にその意思に変更がないかを確認します。

- ① 意思が確認されていない場合は、上記に沿って意思を確認します。

- ② 意思が確認できない場合は、家族の他、親しい方等から推定意思を聴取し、これを尊重し、関係者で話し合い、本人にとって最善と考えられる方針で進めることを基本とします。

- ③ 家族等がいない場合は、ガイドライン2)に則って対応します。関係者で話し合い、医学的妥当性に基づいて本人にとって最善と考えられる方針で進めることを基本とします。

- 6. 家族等ならびに医療・ケアチームで意思決定支援が困難な場合の対応

- ACPチームは、医療倫理、法律に精通した複数の専門家、利害関係にない第三者を交えた話し合いの場を設けます。

- 7. 記録

- すべてカルテに記録し、いつでも開示します

- 備考

- ガイドライン1)

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000197701.pdf

- ガイドライン2)

施設基準

施設基準とは、厚生労働大臣が定めた医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等の基準で、一部の保険診療報酬の算定要件として定められています。当院では、以下の施設基準について届出をしています。保険診療報酬を算定するための要件に該当する場合には、医療行為ごとに定められた点数を請求させていただきます。

機能強化加算

当院は、かかりつけ医機能を有する医療機関として、必要に応じて以下の対応をおこないます。

- 患者様が受診している他の医療機関および処方されている医薬品など、知り得た情報をもとに必要な服薬管理をおこなうとともに、診療録に記録します。なお、必要に応じて担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握をおこなうことも可能です。

- 専門医師または専門医療機関への紹介をおこないます。

- 健康診断の結果等の健康管理に係るご相談をお受けします。

- 保険・福祉サービスに係るご相談をお受けします。

- 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供をおこないます。

医療情報取得加算

当院は、オンライン資格確認をおこなう体制を整えています。患者様の受診暦、薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を取得・活用して質の高い診療を実施します。

医療DX推進体制整備加算

当院は、オンライン資格確認をおこなうシステム機器を導入し、取得した診療情報・薬剤情報を診療に活用します。また、電子カルテおよび電子処方箋を用いて質の高い医療を提供します。

明細書発行体制等加算

当院は、オンラインによる請求をおこなっています。患者様には、ご請求に係る項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を無料で発行しています。

がん性疼痛緩和指導管理料

当院は、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者様に対し、計画的な治療管理および療養上必要な指導をおこないます。

在宅緩和ケア充実診療所・病院加算

当院は、強化型在宅療養支援診療所で、緊急往診、在宅での看取り、麻薬使用の実績を持ちます。また緩和ケア、看取りの経験を積んだ常勤医師が在席しています。

介護保険施設等連携往診加算

当院は、介護保険施設等の協⼒医療機関として、ご入居される患者様の病状の急変等には、介護保険施設等の従事者の求めに応じて往診をおこないます。往診の際には、患者様または当該介護保険施設等の従事者等と情報を共有しています。

在宅医療DX情報活用加算

当院は、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム機器を導入し、電子カルテおよび電子処方箋を用いて、在宅医療における診療計画の作成により取得された患者様の診療情報や薬剤情報を活用することで質の高い在宅医療を提供します。

在宅医療情報連携加算

当院は、在宅で療養をおこなっている患者様の診療情報について、患者様の同意を得た関係機関との間でICT(「Information and Communication Technology」の略、インターネットなどのデジタル技術を介して情報を共有する機器)を用いて情報を共有し、常に情報が確認できる体制を整えています。

一般名処方加算

当院は、処方箋に医薬品名ではなく有効成分(一般名)を記載し、患者様が後発医薬品(ジェネリック)を選択できるようにしています。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当にあたる特別料金をご負担いただきます。先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別料金の請求はございません。

保険外負担

保険診療として認められた治療やサービスには保険が適用され、一部負担となりますが、保険適用外のものは、療養の給付と関係ないサービス等の保険外負担として全額自己負担となります。